北麓

コース

4

鳴沢で溶岩流の断面を観察

平安時代の貞観噴火(864年)では、富士山の北西山腹にできた複数の火口から2ヶ月以上にわたって大量の溶岩が流出しました。これが「青木ヶ原溶岩」で、その名の由来となった青木ヶ原の樹海は、この溶岩流の上に成育した森林です。

平安時代の貞観噴火(864年)では、富士山の北西山腹にできた複数の火口から2ヶ月以上にわたって大量の溶岩が流出しました。これが「青木ヶ原溶岩」で、その名の由来となった青木ヶ原の樹海は、この溶岩流の上に成育した森林です。

青木ヶ原溶岩をつくっている岩石が観察できる場所としては、本栖湖や西湖の湖岸などがよく知られています。これらの湖岸で見られるのは、湖に流れ込んだ溶岩流の表面にあたる部分です。

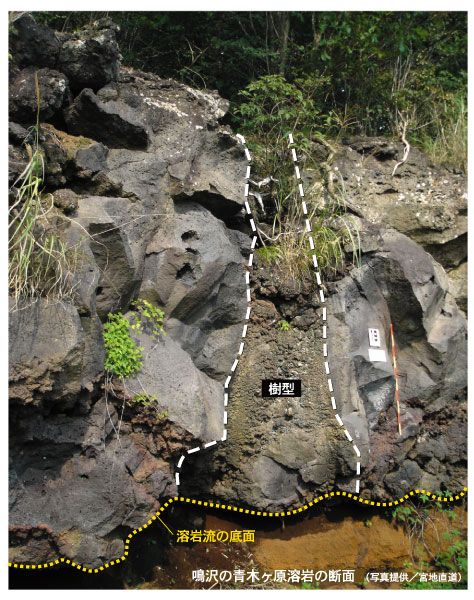

溶岩流の内部や底を見たいときには、山梨県の鳴沢村付近を訪れてみるとよいでしょう。ここでは、道路や広場の切り割りで、流れ下ってきた溶岩流の断面を見ることができます。硬そうに見える岩が、溶岩流内部の、かつてはどろどろに溶けていたものが固まった部分です。

特別天然記念物に指定されている鳴沢の溶岩樹型

鳴沢付近で青木ヶ原溶岩の表面や断面をよく観察すると、ごつごつした表面をもつ筒状の空洞が見えることがあります。これは溶岩樹型と呼ばれるもので、溶岩流が樹木を巻き込み、幹の木材部分が燃えつきてしまったあとにできた空洞です。

鳴沢付近で青木ヶ原溶岩の表面や断面をよく観察すると、ごつごつした表面をもつ筒状の空洞が見えることがあります。これは溶岩樹型と呼ばれるもので、溶岩流が樹木を巻き込み、幹の木材部分が燃えつきてしまったあとにできた空洞です。

鳴沢村では前丸尾および西原道下の国道139号に沿って、合計12の溶岩樹型が存在し、国の特別天然記念物に指定されています。このあたりは青木ヶ原溶岩の末端部に当たり、溶岩の層が薄くなって、ちょうど溶岩樹型ができるのに適した条件になっていたようです。

12の溶岩樹型のうち、最大のものは直径1.8m、長さ4.6mあります。この付近の溶岩樹型の多くは縦穴状ですが、一部に水平(横穴)のものや、傾斜したものもあります。

青木ヶ原溶岩の下に閉じ込められた地表水や地下水は熱せられて、高圧の水蒸気を発生し、時折激しい爆発(水蒸気爆発)を引き起こしました。

この爆発によって生じた爆発孔をスパイラクルといい、鳴沢村の中でも観察することができます。

この爆発によって生じた爆発孔をスパイラクルといい、鳴沢村の中でも観察することができます。

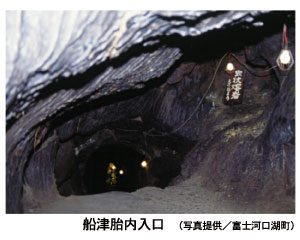

富士河口湖町船津にある船津胎内樹型は、大小さまざまな樹型が複雑に交差してできた穴です。

富士河口湖町船津にある船津胎内樹型は、大小さまざまな樹型が複雑に交差してできた穴です。

入口から少し入ったところにやや広い空間があり、天井には溶岩鍾乳石がいくつもできて、穴の壁にそって垂れています。その様子がまるで肋骨のようであることから、この穴は人の胎内に見立てられ、船津胎内神社として信仰の対象にされてきました(国の天然記念物)。

周辺には、これ以外にも数十またはそれ以上の溶岩樹型がありますが、いずれも10世紀前半の噴火で富士山の北側山腹から流れ出た剣丸尾第一溶岩流の中にできたものです。

周辺散策MAP

現地までの交通

車

中央自動車道河口湖インターから国道139号線(富士パノラマライン)を西湖・本栖湖方面へ約10分、「樹型溶岩前」バス停横

バス

河口湖駅発本栖湖方面行き約23分「樹型溶岩前」バス停下車

鳴沢付近の青木ヶ原溶岩と溶岩樹型の情報はここでも調べられます

■鳴沢村役場

http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7298

■Fujigoko Cyber City(富士五湖地域の観光情報)

http://www.fujigoko.co.jp/narusawa/jyukei.html

※HPに関する情報は、2009年2月現在のものです。HP製作者等の都合・事情等によって閉鎖・更新されるなど、ご覧になれない可能性もございますことをご承知おきください。

■交通などのお問い合わせ

鳴沢村役場 TEL.0555-85-2311